¿Puede el derecho internacional detener la geoingeniería? ¿Cuáles son las consecuencias?

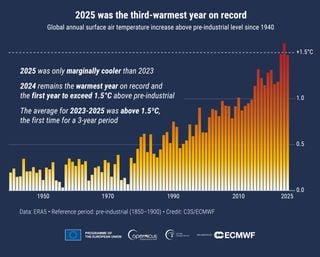

¿Cambio climático a gran escala para frenar el calentamiento global? La idea está ganando terreno, pero el Derecho internacional no sigue el ritmo. Más información sobre este marco jurídico rezagado.

Espejos en el espacio para desviar el sol, nubes saladas para enfriar la atmósfera, océanos “fertilizados” con hierro... el catálogo es tan vasto como angustioso. ¡Sí, por supuesto! Ésta es precisamente la realidad de los proyectos que los científicos y las empresas están considerando para “corregir” el cambio climático sin cambiar sus causas.

Este campo se llama geoingeniería: la manipulación deliberada y a gran escala del clima de la Tierra. ¿Pero quién decide hasta dónde llegar? Y sobre todo, ¿puede el derecho internacional decir “basta”?

Todo cambia para que nada cambie

Hay tres tipos principales de enfoques de geoingeniería: modificar los ciclos naturales, como bombear agua fría para proteger la Gran Barrera de Coral o sembrar nubes; captura de CO2 mediante tecnologías de captura y almacenamiento; fertilizando los océanos; alterando rocas o seleccionando genéticamente plantas más absorbentes; y reducir la radiación solar a través de espejos espaciales, aerosoles estratosféricos o superficies reflectantes.

Aunque algunas ideas datan de hace décadas, como la operación "Popeye" liderada por Estados Unidos en Vietnam para inducir la lluvia, la geoingeniería ahora está experimentando un resurgimiento de interés, particularmente impulsado por grandes grupos industriales y tecnológicos.

A veces se ve como una herramienta tecnológica radical para compensar la inacción climática, pero también como una coartada para mantener un modelo económico contaminante.

Para Marine de Guglielmo Weber, investigadora medioambiental del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Academia Militar (Irsem), la geoingeniería encarna esta lógica de "cambiar todo para que nada cambie": una carrera tecnológica vertiginosa, en la que intentamos adaptar la naturaleza a nuestras necesidades sin repensar nuestros modos de producción y de consumo.

Si bien estas técnicas ofrecen vías de adaptación o mitigación, también plantean importantes cuestiones éticas, ambientales y geopolíticas, que todavía son ampliamente debatidas.

¿Podrá la ley detener esta carrera frenética?

La única convención explícita hasta la fecha es la Convención ENMOD (1976), que prohíbe el uso de técnicas de modificación ambiental "con fines militares u hostiles". Es útil, pero sigue siendo limitado: ¿qué hacemos cuando se dice que el objetivo es “pacífico”, como luchar contra el calentamiento global?

En este caso, el concepto clave de anticipación científica sería de gran utilidad, detallado por la profesora Samantha Besson, titular desde 2019 de la cátedra de Derecho Internacional Institucional en el Collège de France.

Según ella, la ley no debe esperar a que ocurran los desastres para reaccionar. Debe supervisarse desde el primer momento de la investigación, basándose en dos principios: la precaución, que significa que se debe actuar incluso en caso de incertidumbre, y la prevención, que significa evitar el daño antes de que ocurra.

Pero el obstáculo es importante: esta investigación es al mismo tiempo potencialmente beneficiosa y peligrosa. Se llaman “de doble uso”. La geoingeniería marina, por ejemplo, podría absorber CO2 pero también amenaza irreversiblemente la biodiversidad oceánica.

Algunas herramientas legales...¿aún demasiado blandas?

Algunos tratados sectoriales proporcionan una base. En 2010, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) estableció una moratoria sobre la geoingeniería climática que afecta la biodiversidad. El Protocolo de Londres también endureció las normas después del escándalo en Canadá en 2012, donde se vertieron toneladas de sulfato de hierro sin autorización.

Desde 2013, está prohibida la fertilización marina, a menos que el experimento sea considerado "científicamente legítimo" y evaluado rigurosamente. Pero estos dispositivos suelen ser no vinculantes, fragmentados y, sobre todo, reactivos más que preventivos.

Lo que propone Besson es una revolución discreta pero potente: incluir la anticipación entre los derechos humanos de la ciencia. Es decir, reconocer que todo ser humano tiene derecho no sólo a los beneficios de la ciencia, sino también a ser protegido de sus efectos nocivos. Esto permitiría conciliar la libertad de investigación y la protección de las poblaciones y del medio ambiente, imponiendo límites internos a la propia ciencia.

Referencia de la noticia:

Maurel, C. (2025, avril). Les sorciers du climat. Le Monde diplomatique.

Collège de France. (2024, 1er août). Géoingénierie : que dit le droit international ?