NASA: el inquietante experimento con ratones en el espacio que muestra el daño físico que pueden sufrir los astronautas

El experimento reveló cómo la falta de gravedad altera la estructura ósea y qué riesgos implica para los futuros viajes humanos a Marte.

Los científicos saben desde hace años que la ingravidez y la radiación en el espacio afectan a los organismos vivos, pero aún no se comprende del todo cómo estos factores impactan en el tejido óseo durante largos períodos de tiempo.

Para estudiar esto, la NASA envió un grupo de ratones a la Estación Espacial Internacional (EEI). El experimento buscó observar cómo reacciona el esqueleto en un entorno sin gravedad, y comprender los riesgos que enfrentará el cuerpo humano en misiones de larga duración, como un viaje a Marte.

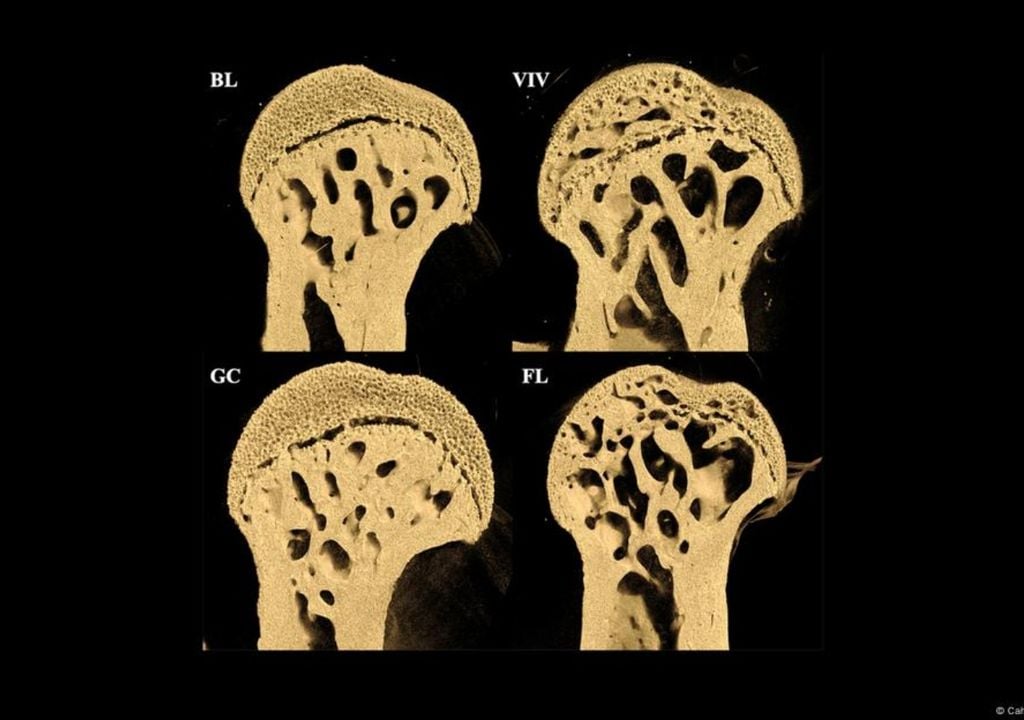

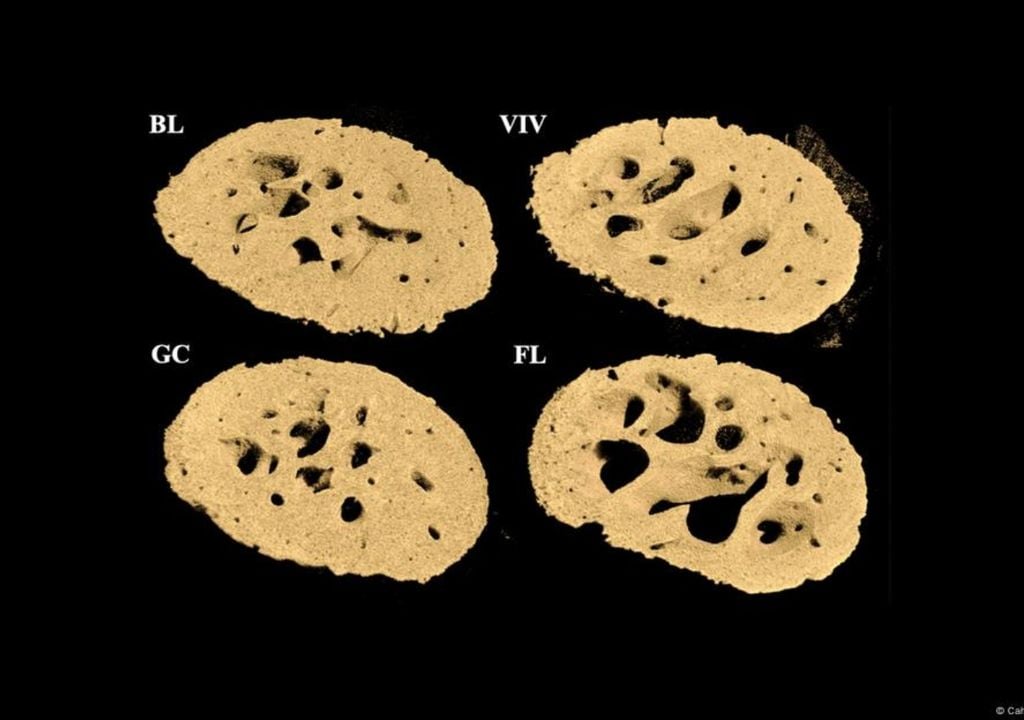

Los resultados sorprendieron a los científicos: luego de 37 días los huesos de los animales mostraron llamativas alteraciones estructurales. Encontraron que los huesos que normalmente soportan carga -como los fémures- son los más afectados.

Tras poco más de un mes en órbita, los investigadores detectaron una marcada degradación ósea en las patas traseras de los roedores, con amplias cavidades que evidencian pérdida de densidad mineral.

Algunos huesos con agujeros, otros más fortalecidos

El deterioro no fue generalizado, lo que permitió descartar que la causa principal sea la radiación cósmica. En cambio, la microgravedad parece alterar directamente el equilibrio del sistema óseo.

En la Tierra, los músculos y huesos se mantienen fuertes gracias a la fuerza que ejercen al sostener el cuerpo. En el espacio, sin ese esfuerzo constante, el esqueleto empieza a debilitarse.

En los astronautas humanos, se ha comprobado que cada mes en órbita pueden perder hasta un 1 % de su densidad ósea, una cifra que en la Tierra equivaldría a años de envejecimiento.

El análisis reveló un patrón curioso: mientras los huesos de soporte sufrían un deterioro acelerado, estructuras como la columna lumbar o el cráneo permanecían prácticamente estables. De hecho, algunas zonas del rostro y la mandíbula mostraron una ligera ganancia de densidad.

Los científicos sospechan que esto se debe al desplazamiento de fluidos hacia la parte superior del cuerpo, un fenómeno conocido que causa la hinchazón facial y las molestias de cabeza típicas de los primeros días en el espacio.

“La tomografía microcomputarizada y los análisis histológicos de los huesos de ratones que volaron al espacio en la EEI durante 37 días en el experimento Rodent Research-1 de la NASA muestran una pérdida ósea cortical y esponjosa específica del sitio significativa que ocurre en el fémur, pero no en las vértebras L2”, sostiene el trabajo, que se publicó en la revista PLOS ONE.

Experimentos previos con peces medaka ya habían mostrado una tendencia similar. En microgravedad, las células encargadas de degradar hueso -los osteoclastos- se vuelven más activas, mientras que las que generan nuevo tejido -los osteoblastos- reducen su trabajo. Ese desequilibrio provoca un desgaste acelerado que, si se repite en humanos, podría comprometer seriamente misiones de larga duración.

Los investigadores sostienen que las contramedidas deberán centrarse en el estímulo mecánico. Ejercicios que reproduzcan el esfuerzo de caminar o levantar peso, mediante arneses o dispositivos que simulen la gravedad, podrían ser más eficaces que ajustes en la dieta o el uso de suplementos. En definitiva, hay que “engañar” al cuerpo para que siga sintiendo que está bajo el peso de la Tierra.

El estudio con ratones es el más prolongado de su tipo que la NASA haya realizado en el espacio, y marca un paso clave hacia la comprensión de cómo se adapta el organismo fuera de nuestro planeta. Los resultados no solo ayudan a proteger la salud de los astronautas, sino que también ofrecen un modelo para estudiar enfermedades óseas en la Tierra, como la osteoporosis.

Referencias de la noticia

37-Day microgravity exposure in 16-Week female C57BL/6J mice is associated with bone loss specific to weight-bearing skeletal sites. PLOS ONE. March 26, 2025. Rukmani Cahill, et. al.